ЛИБО МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Новости

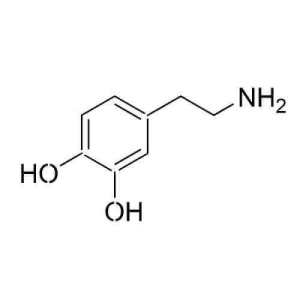

Есть ли летом в Грузии дофамин?

Дофамин — это самая мифологизированная молекула в мозге. Давайте попробуем нормально с ним поразбираться, и рассортировать утверждения, которые циркулируют в массовой культуре, на три кучки: (1) напрямую подтвержденные экспериментами и клинической практикой; (2) являющиеся результатом смелой экстраполяции лабораторных данных; (3) просто ни на чем не основанные, с потолка взятые.

Связан ли дофамин с ощущением счастья? Или только с предвкушением вознаграждения? Или только с новизной, независимо от того, положительно или отрицательно окрашено событие? Как он влияет на обучение и вообще на интеллектуальную деятельность? Важно ли вообще все это на фоне его главной функции — контроля за произвольными движениями, и как эти задачи, более абстрактные и самая прикладная, переплетены в мозге и взаимодействуют друг с другом? Что мы знаем о функциях дофамина в мозге только на базе лабораторных исследований на животных, а для чего есть прямые подтверждения и для людей, и как было получено то и другое?

Есть ли отличия между условно-здоровыми людьми в уровне дофамина, динамике его производства, работе рецепторов к нему? Как они связаны с субъективным самоощущением, с особенностями личности? Можно ли — и нужно ли — на свой уровень дофамина пытаться каким-то образом воздействовать?

Обо всем этом поговорим 22 июля в Тбилиси и 24 июля в Батуми (а потом, если все будет благополучно, то в сентябре — еще более подробно — в Алматы, Астане, Лондоне и Дублине). Не знаю, повысит ли лекция ваш уровень дофамина, но по крайней мере лишний раз напомнит, что мозг материален, что у наших мыслей и эмоций, даже сложных, есть физиологическая подоплека, и это имеет смысл учитывать, чтобы не принимать свою тонкую душевную организацию уж слишком всерьез. Иметь в виду, что иногда это все демоны крутят. Ну, в смысле, уровень нейромедиаторов колеблется.